Spero tu non sia una persona entomofoba, con la fobia per gli insetti, perché oggi affrontiamo una tema decisamente… repellente. Perdonami, non ho resistito alla battuta, ma parliamo di zanzare e seguiranno alcune immagini un po’ scabrose.

Mi coinvolge da vicino, lo ammetto, e se mi segui sui social avrai probabilmente visto foto di bubbonazzi e bozzi rossi e gonfi su collo, mani, piedi e svariate parti del mio corpo quando arriva l’estate. Sono insomma il classico caso di quando dici: ma con tutta sta’ gente intorno, proprio me devono pungere? Seeeempre?!

Suona familiare?

Ti ci ritrovi?

Con quel odorino un po’ così

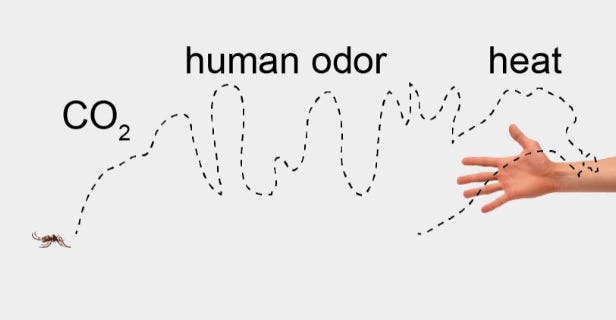

Intanto, sfatiamo subito la vecchia diceria del sangue dolce, perché non è quello ad attirare le zanzare – anche perché il gusto del sangue lo sentono, semmai, una volta planate sulla nostra pelle. Pelle che, invece, hanno stanato a metri e metri di distanza grazie a sensi specializzati a localizzare segnali chimici e termici emessi da noi e altri animali, loro prede. Se proprio volessimo indicarne uno, a rendere sicuramente appetitosa la nostra pelle più che il dolce sarebbe un mix odoroso di formaggio e birra, ma ci arriviamo tra poco.

Gli insetti, e quindi anche le zanzare, hanno un olfatto estremamente sviluppato e si sono evoluti sfruttando un sistema di messaggistica odorosa raffinato: si scambiano sollecitazioni amorose, decidono dove sia meglio deporre le uova, vanno a caccia di nettare e polline, e molte altre cose. Tra le tante, le femmine di zanzara, quando si preparano a deporre le uova e hanno perciò bisogno di un extra energetico, vanno a caccia di mammiferi a cui succhiare il sangue. Noi umane e umani, bambinə compresə, siamo per molte specie una ghiottoneria irresistibile. Una questione che ci coinvolge da almeno 10000 anni e ha notevoli ripercussioni non solo sulla qualità delle nostre sere d’estate, ma anche sulla salute.

La zanzara della malaria (genere Anopheles) è l’animale più letale al mondo, poiché è vettore di protozoi parassiti del genere plasmodium che causano la malattia. L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riporta che solo nel 2023 sono stati stimati 263 milioni di casi di malaria, con 597.000 morti nel mondo (e un aumento rispetto all’anno precedente di 11 milioni di casi). Di questi, quattro su cinque erano bambini sotto ai 5 anni, come sottolineato anche in questo articolo su Nature.

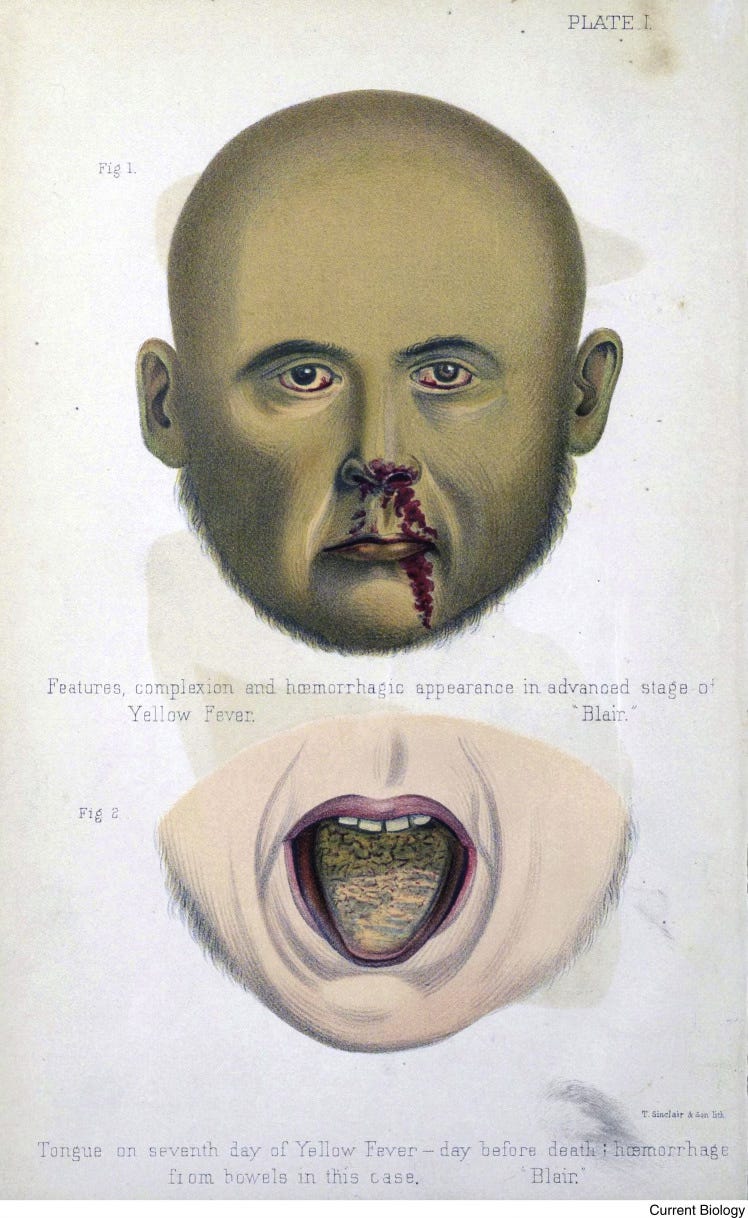

Quasi 600.000 morti in un anno. Per capirci e avere un metro di paragone, l’animale selvatico di grandi dimensioni più letale, l’ippopotamo, uccide circa 500 persone all’anno. E se pensi che sia roba lontana da noi, ti invito a ricrederti considerando che l’Italia (che è stata dichiarata dall’OMS libera dalla malaria solo nel 1970) ha un territorio con numerose aree adatte alle zanzare, le quali, insieme al plasmodio, cambiano, mutano, sviluppano resistenze a farmaci e insetticidi, e con l’aumento delle temperature globali sta diventando, insieme a molte zone d’Europa, un ambiente per loro sempre più ospitale. Come riportato anche del centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (ECDC), le zanzare sono responsabili di numerose malattie infettive delle regioni tropicali e subtropicali come Dengue, Zika, Chikungunya, febbre gialla, per nominare le principali, che compaiono sempre più spesso anche sul territorio europeo. Qui trovi un’utile infografica.

E puoi consultare anche il sito italiano dell’Istituto Superiore di Sanità.

Cercavano l’acqua, e si sono date al sangue

Dicevamo che la relazione tra zanzare e umani si è fatta interessante secondo le stime tra i 10.000-5.000 anni fa, o un poco dopo, nelle zone del nord Senegal e Angola. Data immediatamente successiva, su per giù, all’inizio dell’antropocene (si parla di 10-15.000 anni fa; le datazioni sono tuttavia ancora oggetto di dibattito). Avrebbero così avuto luogo cambiamenti e condizioni favorevoli a tale convivenza. Quali condizioni?

Cucina e un bagno comodo. Cose che piacciono anche alle zanzare.

Esagero un po’ per chiarire il punto, ma secondo recenti ipotesi e studi filogenetici potrebbe essere andata così per alcune specie di zanzara Aedes aegypti che manifestano una netta preferenza per noi bipedi: con il passaggio degli esseri umani a una vita più stanziale, il graduale sviluppo dell’agricoltura e di villaggi, gli insediamenti umani si sono intensificati, e quindi anche la presenza di acqua necessaria alle attività umane (con anche interventi sul territorio). Le zanzare, così come molti altri animali, hanno intravisto subito i vantaggi del frequentarci (cibo, riparo, diversi benefit) e, appunto, la disponibilità di pozze d’acqua in cui depositare le proprie uova, senza dover dipendere dalle condizioni atmosferiche e da periodi troppo lunghi di aridità. È così che, secondo una recente ipotesi scientifica, dopo essersi autoinvitate, a furia di starci vicino avrebbero sviluppato anche un certo languorino per il nostro sangue.

A questo aggiungo che la disponibilità di acqua nei centri urbanizzati sta anche oggi incidendo in modo profondo sul comportamento di molte specie di zanzara, con la conseguenza di avere altre specie che si fanno vettori di malaria e altre malattie.

Come fanno a trovarci?

Prima che dall’odore, le zanzare (e anche diversi altri insetti) sono attratte dall’anidride carbonica emessa dai corpi col respiro e dall’acido lattico. È una storia antica che riguarda in realtà il rapporto evolutivo tra fiori e impollinatori. Se ricordi, nella puntata #4 Fiori con la fiatella, ho parlato di come le piante un po’ puzzosette abbiano messo a punto sistemi odoriferi per attrarre impollinatori che normalmente punterebbero a carcasse in decomposizione, oppure emettendo feromoni uguali a quelli emessi dalle femmine. Ecco, con una strategia simile, altri fiori emettono bouquet odorosi e sostanze capaci di attirare le zanzare.

Tutte le zanzare, a parte le femmine quando devono deporre le uova, si nutrono infatti di nettare, per il quale sono piuttosto selettive: scelgono accuratamente i fiori in base a quanto ne producono. In più, diverse specie, come quelle del genere Anopheles, li preferiscono con un contenuto di fitoelementi dagli effetti antimalarici (poiché ce lo passano, ma il plasmodium fa male pure a loro). Insomma, come se andassero alla ricerca del ristorante più rinomato, sono clienti esigenti e non si accontentano di fiori – o prede – qualunque. Ci è voluto un po’ per iniziare a capire quali fossero esattamente questi fiori e, soprattutto, il bouquet odoroso più efficace.

In uno studio pubblicato su PloS Neglected Tropical Diseases nel 2018 , viene riportato uno screening fatto in ambiente aperto e dal quale sono state identificate diverse molecole odorose: composti benzenoidi (apprezzati da Aedes aegipti); aldeidi (amate da Aedes mcintoshi); e diversi sesquiterpeni e alcheni (stuzzicanti per Anopheles gambiae); mentre due molecole in particolare, i monoterpeni ß-myrcene e (E)-ß-ocimene erano presenti in tutti i campioni rilevati.

Queste informazioni sono utili perché scoprire cosa attrae queste zanzare permette di sviluppare anche trappole adeguate. E poi perché alcuni composti odorosi di questi fiori sono presenti anche nell’odore umano.

Nota a margine: si suggerisce spesso di applicare il profumo su punti come collo, polsi, caviglie proprio perché sono punti del corpo caldi. Il calore facilita l’evaporazione delle molecole odorose e quindi favorisce la diffusione del profumo. D’altra parte, se si ha la pelle molto accaldata si rischia a volte che alcune componenti del profumo, soprattutto le note di testa agrumate e aromatiche, evaporino fin troppo in fretta e non si goda appieno della naturale evoluzione del profumo.

Ucci ucci sento odor di…

Combinando studi sul campo e di comportamento, sequenziamenti genetici ed esperimenti elettrofisiologici la comunità scientifica è riuscita a delineare il mix di odori che più attrae le zanzare: l’odore di piedi sudati – o di formaggio, che in effetti sono molto simili perché hanno diversi acidi carbossilici e altre molecole in comune come dimetilsolfuro, acido butirrico, butil butirrato.

La miscela succulenta contiene anche varie aldeidi, monoterpeni e la molecola 1-otten-3-olo, che ha un sentore fungino ed è uno degli odori che caratterizza l’odore di “mammifero”. A questi si aggiungono composti volatili emessi col respiro; oltre all’anidride carbonica, spesso sono presenti tracce di acetone (che a volte è anche causa di fiatella) e alcol etilico. In particolare, è stato osservato che chi consuma birra diventa attrattore privilegiatə, anche se non si è capito esattamente quali molecole siano coinvolte, poiché in questo caso non è questione di alcol. Su questo effetto sono state formulate diverse ipotesi, tra le quali anche quella, più prosaica, ma realistica, per la quale semplicemente chi beve birra, sarebbe poi più distrattə e più facile da pungere (ma in questo caso si dovrebbe avere un effetto analogo con tutte le bevande alcoliche).

E perché proprio io?

Che poi succede sempre così, ti ricordi di mettere l’antizanzara quando oramai ti hanno punto. A me sempre, c'è poco da giocare con la sorte.

Ci sono diverse indicazioni per le quali alcune persone risultano più appetitose di altre, in primo luogo un fattore genetico e familiare. La comunità scientifica al momento ha più che altro osservato il fenomeno, ma non si è ancora capito bene il meccanismo. Si sospetta ci sia di mezzo il sistema dell’antigene leucocitario umano (corrispondente al complesso MHC degli animali), coinvolto anche nella risposta immunitarie, e che influenza l’odore personale. Ci sono anche altre ipotesi legate al gruppo sanguigno, ma al momento una risposta definitiva non si è trovata.

E quindi, almeno per ora, mentre ci prepariamo alle caldane estive e a serate a lume di citronella, l’unica cosa che possiamo fare è ricordarci il repellente.

Quale? come sceglierlo? Come funziona?

Ve lo racconto nella prossima puntata.

Appuntamenti e odorbilia

Incontriamoci:

A Rimini, venerdì 20 giugno terrò un workshop intensivo di training olfattivo presso Ateneo dell’olfatto. Cosa è, la letteratura scientifica, prepareremo un kit di training e faremo tanti esercizi sensoriali e un collage artistico a tema. C'è ancora qualche posto libero.

A Montefalco, Umbria, il 21 giugno terrò la conferenza di apertura del Nose Art Festival, evento dedicato a olfatto scienza e arte, in collaborazione con Spoleto festival dei due Mondi.

Mentre il 22 giugno condurrò un laboratorio di olfatto e teatrodanza