#4 Fiori con la fiatella

In cui si narra di relazioni non corrisposte, di un’ode al fiore cadavere e una canzone ispirata a Emily Dickinson

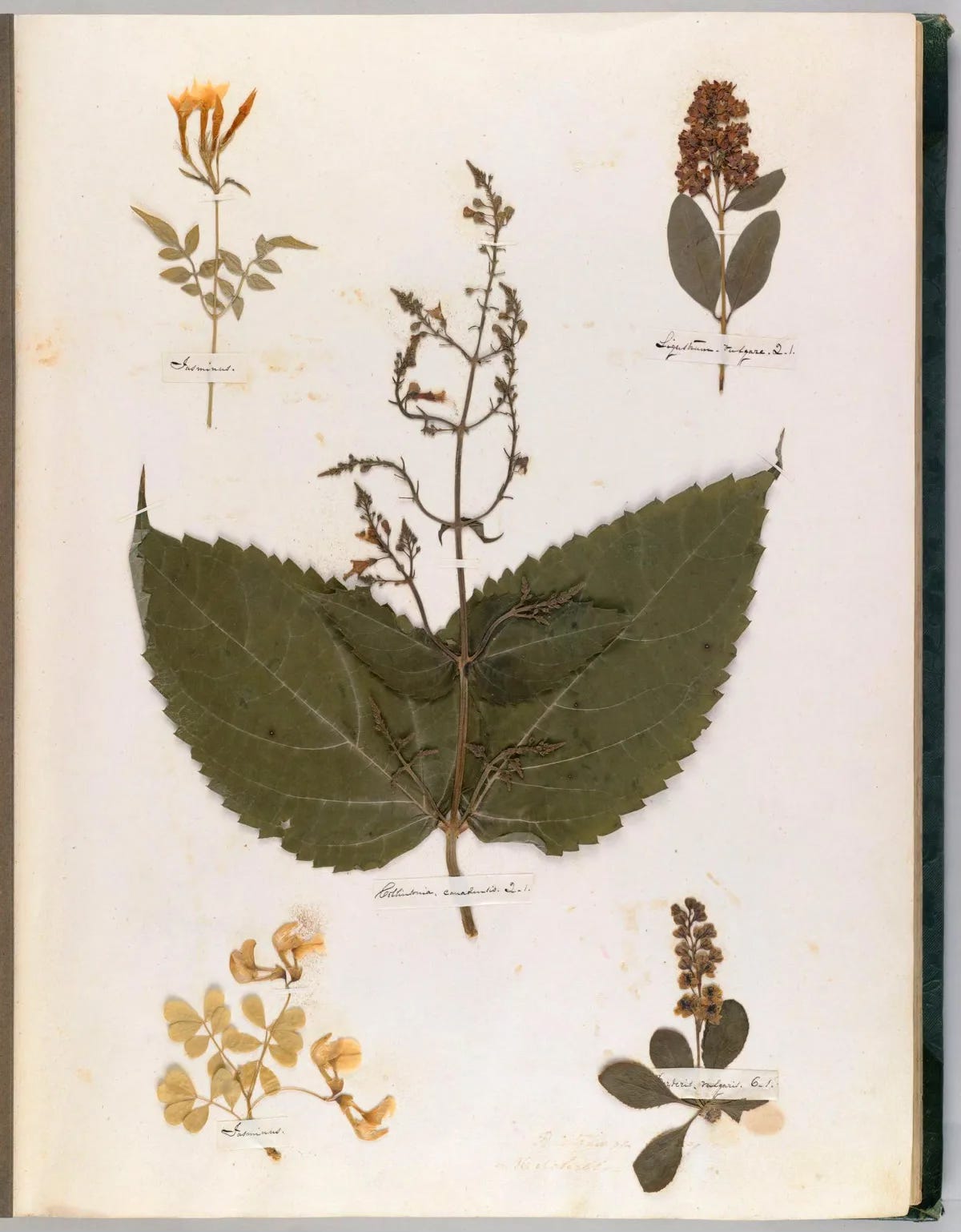

Maggio è il mese dei fiori, si parte dal mughetto, che è usanza francese regalare come buon augurio il primo di maggio e si continua con rose, azalee e quant’altro. Io, personalmente, ho una predilezione per generi, come dire, più pepati, quelli che esalano puzzette e hanno odore di escrementi.

Questi due fiori, il gelsomino poetico della Dickinson e l’Aristolochia, ma anche altri fiori dall’odore putrescente, hanno in comune molto più di quanto si pensi. In entrambi i bouquet odorosi ci sono molecole come l’indolo e lo scatolo che hanno note fecali. Sarà forse un caso che il gelsomino sia uno dei miei fiori preferiti?

Ma iniziamo.

Intanto dico subito che quella della fiatella, seppure avrei tanto voluto dirla io per prima, viene dal titolo di un articolo appena uscito sulla rivista scientifica Science e che recita appunto: “Fiori con l’alito cattivo”, io ho solo parafrasato.

Si tratta di un commento a uno studio scientifico appena pubblicato sulla stessa rivista da un gruppo di ricercatorə del Tsukuba Botanical Garden, Department of Botany, National Museum of Nature and Science, Tsukuba, in Giappone. In questa ricerca si sono chiariti meglio alcuni meccanismi genetici ed evolutivi che conferiscono ad alcune specie di piante la dote di puzzare, appunto, di fiatella e/o di feci e materiale in decomposizione. Adoro.

I retroscena

La relazione tra i fiori – gli organi sessuali delle piante angiosperme – e gli insetti e altri impollinatori è una storia lunga e avvincente, perché queste specie si sono co-evolute a furia di espedienti chimici per difendersi, attaccare, farsi impollinare, procacciarsi il cibo o tentare un accoppiamento. Per farlo, infatti, oltre alla mise ottica, quindi colori e attraenza, hanno sviluppato un vasto armamentario di segnali chimici di ogni tipo, principalmente sostanze odorose. D’altra parte è probabilmente proprio la messaggistica chimica e olfattiva la prima a essersi sviluppata tra i viventi.

Ora, da che mondo è mondo, ci sono due cose capaci di far smuovere chiunque: il cibo e il sesso (in alcuni casi anche il calcio ma questa è un’altra storia) e le piante questa cosa l’hanno imparata bene e sfruttata a proprio vantaggio.

Molte delle sostanze odorose presenti nei bouquet fioriti fungono anche da irresistibili attrattori per gli insetti perché sono feromoni, ossia molecole che tra animali della stessa specie attivano comportamenti innati e, per così dire automatici, come l’accoppiamento. Così, diverse specie di piante hanno iniziato a produrre quelle stesse sostanze in modo da attrarre gli insetti che, convinti di trovarsi nei pressi di una potenziale controparte amorosa, finiscono invece in mezzo al polline.

Altre piante prediligono mimetizzarsi con escrementi e carcasse di animali, attirando impollinatori saprofagi, ossia che si nutrono di materiale organico in decomposizione o vi depongono le uova (in modo che siano le larve poi a trovare nutrimento).

A scanso di equivoci, qui si parla sempre di “strategie” in senso lato per capirci, ma l’evoluzione funziona senza attività finalistiche e premeditazione: significa sostanzialmente che diverse piante a un certo punto hanno avuto il cu*o di ritrovarsi un arsenale chimico che attraeva alcuni insetti che bazzicavano in zona, questo ha fatto sì che venissero impollinate di più e si sono così propagate. Semplifico un po’, ma si sa, nella vita il fattore-C serve a qualunque essere vivente.

In particolare, generi come Rafflesia e Asarum sono famosi per produrre infiorescenze giganti che emettono un mix di molecole a base di disolfuri grazie ai quali assumono un twist aromatico che sa, a seconda dei casi, di carne putrescente o fiatella.

Di questo mio fiore del cuore ne ho scritto nel blog vintage, il suo mix odoroso a base di disolfuri, p-cresolo, indolo e 2-heptanone, conferiscono un profilo olfattivo dalle note putrescenti e fortemente animaliche. Si chiama non a caso “fiore cadavere”.

La scoperta in breve

Nello studio giapponese, pubblicato lo scorso 8 maggio, Okuyama e i suoi collaboratori hanno capito in che modo queste piante producono tali composti solforici. Hanno identificato un enzima, chiamato disulfide synthase (per praticità userò i nomi in inglese, ma sono quasi tutti latinizzati) che permette di produrre la molecola fetida dimethyl disulfide (DMDS). Ma la cosa più interessante è che hanno scoperto altre varianti di questo enzima e un antenato comune, l’enzima methanethiol oxidase, che è estremamente conservato sia in animali sia in vegetali. A partire da alcune mutazioni nel gene per questo enzima e il cambio di solo tre aminoacidi, diverse linee evolutive hanno sviluppato indipendentemente una variante della disulfide synthase. Un esempio, in termini più tecnici, di convergenza evolutiva. Significa cioè che questa strategia mimetica si è rivelata così vincente da comparire diverse volte in specie diverse.

Per fare un’analogia, immaginiamo una persona nel nostro passato che inventa la ruota (che per noi rappresenta la disulfide synthase). Noi, scienziate del futuro ci troviamo a studiare le origini della ruota e osserviamo le popolazioni che ancora oggi la utilizzano. Facendo una ricerca genealogica scopriamo che in verità, non è stata una sola persona a inventare la ruota e poi a insegnare a tutte le altre come farla, ma ci sono state più persone che, indipendentemente in diverse parti del mondo hanno avuto la stessa pensata - prendere un blocco quadrato (il methanethiol oxidase di partenza) e smussarne gli angoli - passandola alla progenie.

E l’alito cattivo di noi sapiens che c’entra?

In molte delle piante definite, non a caso, “fiori cadavere”, l’aminoacido metionina viene degradato dall’enzima methanethiol oxidase che produce come intermedio la molecola metantiolo, noto anche come metilmercaptano.

È una molecola per la quale, tra le altre cose, il naso umano è sensibilissimo, tanto che viene aggiunta al gas delle cucine per dare un odore riconoscibile e serva da allarme in caso di fughe di gas. Inoltre, il metantiolo viene prodotto anche a livello del fegato, e spesso a partire dai residui di cibo in bocca, con il risultato che, soprattutto in situazioni di scarsa igiene, ma anche alterazioni metaboliche, è uno dei principali responsabili dell’alitosi (su cause e origine dell’alito cattivo ne ho parlato anche in Profumo di niente; non ci si pensa, ma una delle ragioni per cui a volte sentiamo sapori e odori in modo alterato è proprio l’alitosi) .

Infine, lo troviamo anche tra gli ingredienti del mix odoroso delle flatulenze. Ha un odore cha sa di cavolo marcio, zolfo e, appunto, puzzetta.

Appuntamenti e odorbilia

In coda ti lascio alcune letture sfiziose se ti va di girovagare con naso e pensieri. Tanto per cominciare c'è questa Ode to the Corpse Flower di Benjamin Garcia, di cui ti lascio di seguito le prime righe tradotte:

Nel linguaggio dei fiori // io dico // vaffanculo

Non sarò il bamboccio di nessuno // questo Mary è il suo // bouquet parlante

non lasciare mai che un uomo parli per te o ti chiami // come vuole // l'ho imparato a mie spese

nel modo più duro // amorphophallus titanum // suona poetico in una lingua morta

se non fosse che in latino significa “grande cazzo amorfo” // Cioè io lo sono // ma che stronzo di uno scienziato

Preferisco pensare a me stessa // e questo può sembrare vanitoso // come a una dea

un cadavere in drag // il mio nome d'arte // Medusa Versace

(continua…)

Ti consiglio poi di esplorare l’ultimo libro della mitica Maria Popova, che da anni cuce e tesse viaggi letterari e filosofici tra scienza, arte e letteratura.

Qui un brano tratto da The universe in verse sulla nascita dei fiori - con licenza poetica - che casca a puntino col tema di questa puntata:

Two hundred million years ago, long before we walked Earth, it was a world of cold-blooded creatures and dull color – a kind of terrestrial sea of brown and green. There were plants, but their reproduction was a tenuous game of chance – they release their pollen into the wind, into the water, against the staggering probability that it would reach another member of their species. No algorithm, no swipe - just chance.

But the, in the Cretaceous period, flowers appeared and carpeted the world with astonishing rapidity – because, in some poetic sense, they invented love.

Once there were flowers, there was fruit -that transcendent alchemy of sunlight into sugar. One there was fruit, plants could enlist the help of animals in a kind of trade: sweetness for a lift to a mate. Animals savored the sugars in fruit, converted them into energy and proteins, and now the world of warm-blooded mammals came alive.

Without flowers, there would be no us.

No poetry.

Sigla finale

Questo video è stato creato da una collaborazione di Maria Popova con la cantante Joan as Police Woman, che ha trasposto in canzone la poesia Sbocciare di Emily Dickinson (qui per ascoltare la poesia in italiano).

Dove mi trovi prossimamente:

- il 20 giugno a Rimini terrò un laboratorio sul training olfattivo ed educazione sensoriale presso Ateneo dell’olfatto. Una delle poche occasioni per beccarmi in presenza con un’immersione piena di attività sensoriali, artistiche ed esercizi con e per il naso.

- il 21 e 22 giugno sarò ospite al Nose Art Festival - NAF - in Umbria, dove terrò una conferenza e un workshop su odori e danza-movimento.